宅地建物取引に関する

最近の裁判事例

最近の裁判事例のなかから、重要と思われるものをピックアップして、売買編と賃貸編に分けて紹介します。「留意点」のところでは、宅地建物取引の現場において、誤解が多い点や特に注意すべき点について解説していますので、参考にしてください(なお、各事案の内容は解説の便宜のために簡略化しています)。

深沢綜合法律事務所 弁護士大川 隆之

INDEX

売買編

❶司法書士への登記書類の預け入れと「履行の着手」の成否

(手付解除の可否)

(東京高裁令和3年10月27日判決)

事案

平成31年2月、売主X(宅建業者)と買主Y(法人)との間で、建物売買契約が締結され、決済日は3月28日とされました。3月13日、Xは所有権移転と担保抹消に必要となる登記書類一式を司法書士に交付しましたが、決済日前日の3月27日になって、YがXに対し手付金を放棄して契約を解除する旨を申し入れました。Xは、すでに履行に着手しておりYの手付解除は認められないとして、違約解除の意思表示をして違約金を請求しました。

判決

売主Xによる司法書士への登記書類の預け入れは、事実行為にとどまり、また手付解除により不測の損害をもたらすものでもないから、当該行為は債務の履行の提供のための単なる準備行為にすぎず、「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」には当たらないとして、Xの「履行の着手」を否定し、Yの手付解除を認めて、Xの請求を棄却しました。

留意点

手付解除について、民法557条1項は、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」と定めています。

この「履行の着手」の意義について、最高裁(最判昭和40年11月24日)は、抽象的には、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」を指すとしています。本判決は、「売主が所有権移転と担保抹消に必要となる登記書類一式を司法書士に預け入れる行為」は、まだ準備行為にすぎず、「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」には当たらないとして、「履行の着手」を否定した一事例となります。

ただ、具体的にどのような行為が「履行の着手」に該当するかの判断は、実務上は容易ではありませんので、取引ごとに慎重に検討する必要があります。

- ①売主の履行の着手の例:所有権移転登記の申請、売却のための分筆登記の申請など。※決済日の3日前に司法書士に移転登記を依頼したこと(東京地裁平成17年1月27日)や、境界確定のための土地の実測(東京地裁平成25年4月19日判決)は履行の着手に当たらないとした裁判例があります。

- ②買主の履行の着手の例:中間金の支払いなど。※住宅ローンの審査申込みや、単なる購入資金の準備は、通常は履行の着手に当たらないと考えられています。

なお、本事例は売主宅建業者の売買であり、手付解除期日を設けることはできないケースだったところ、本判決は、「決済日前日」の手付解除の申入れが信義則に反するものではないと判示しており、その点も実務上の参考になります。また、売主宅建業者が、買主の手付解除を正当な理由なく拒んだり妨げたりすることは、宅建業法違反になることにも注意してください(宅建業法47条の2第3項、宅建業法施行規則16条の11第3項)。

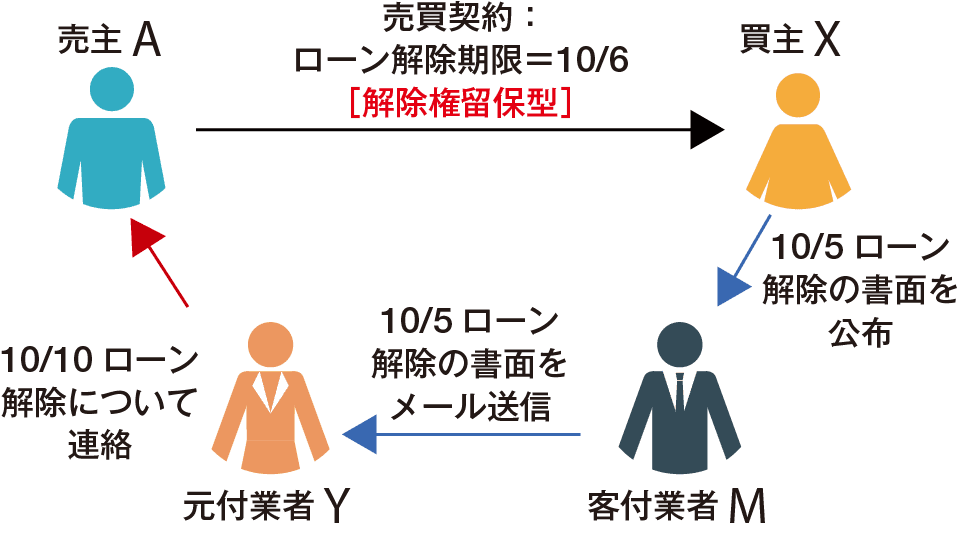

❷解除権留保型ローン条項による買主の解除通知と元付業者の責任

(東京地裁令和3年10月22日判決)

事案

令和2年8月、元付業者Yと客付業者Mの媒介により、売主Aと買主Xとの間で、土地売買契約が締結されました。同契約には、金融機関が融資を否認した場合は、解除期日(10月6日)まではXは契約を解除できる旨のローン条項がありました。10月5日、金融機関が融資を否認したため、Xは契約解除の書面をMに交付し、MはYに同書のデータをメール送信しました。しかし、YがAにローン解除について連絡したのは10月10日になってからでした。Xは、売主Aに支払い済み金銭の返還を拒否されたため、Yに対し損害賠償を求めました。

判決

元付業者Yは、直接の依頼者でない買主Xに対しても、遅滞なく解除の意思表示を伝達すべき信義則上の義務を負うにもかかわらず、解除期日までにそれをしなかった不法行為があるとして、XのYに対する損害賠償請求が認められました。

留意点

本事例の契約書のローン条項は、所定の期日までに融資の承認が得られなければ買主が解除権を行使できるという「解除権留保型(解除権行使型)」のものでした。買主は素人であるため、媒介業者は、買主に対して、解除権行使を含むローン全般について適切に助言する義務があります。

そして、この助言義務は、客付業者だけでなく、買主から直接依頼を受けていない元付業者も負っていることに注意が必要です。

さらに、買主のローン解除の意思表示は、売主に確実に到達する必要があります。本判決が述べるとおり、元付業者がこれを売主に伝えなかったことは明らかに義務違反ですが、客付業者も元付業者に伝達すれば足りると考えるのは危険です。実務上は、契約当事者に解除の確認書を作成させるべきであり、それが難しい場合は、解除の通知書面を売主に確実に到達させるように買主に早めに助言するなどして、解除成立の有無について後日トラブルとならないように配慮する必要があります。

なお、全宅連の契約書式では、本事例のようなトラブルを回避するために、所定の期日までに融資の承認が得られなければ自動的に契約が解除となるとする「解除条件型(自動解除型)」のローン条項を採用しています。ただ、他の業界団体の書式では解除権留保型を採用するものも多いので、取引ごとにローン条項がいずれの型かを必ず確認してください。

解除条件型のローン条項については、決済期限を漫然と延長しただけでローン条項の解除期限は延長しなかったために、自動解除が認められなかったというトラブル事例(東京地裁令和元年6月11日判決)を、「リアルパートナー」2021年9月号の紙上研修で紹介していますので、参考にして下さい。

❸契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関する特約・容認事項の限界

(東京高裁令和2年9月24日判決)

事案

買主X(法人)は、売主Y(宅建業者)から、倉庫敷地として土地を購入し、引き渡しを受けました(売買契約書には、「旧建物の基礎等が存していた場合に売主は撤去を行わない」旨が明記されていました)。土地引き渡し後、地下に大量のコンクリートガラ等の埋設物があることが判明したことから、XはYに対して埋設物除去費用を請求しました。

判決

本件埋設物の量は契約当事者がその可能性を想定していなかった「隠れた瑕疵」に当たるとして、その除去費用につき損害賠償請求を認めました。

留意点

売主が宅建業者、買主が非宅建業者の売買では、契約不適合責任を免責する特約を設けることはできませんが(宅建業法40条)、特定の契約不適合について買主があらかじめ容認していれば、その容認事項が契約の内容となることから、売主業者は契約不適合責任を回避することができると考えられています。

本事例は旧民法の「瑕疵担保責任」が適用される頃のトラブルですが、売買契約書には「旧建物の基礎等が存していた場合に売主は撤去を行わない」旨が明記されており、本判決も、当事者双方がなんらかの埋設物が残っている可能性があると認識・想定していたと考えられるため、埋設物があること自体は直ちに「隠れた瑕疵」に当たるとは言えないと述べています。

しかし、続けて本判決は、なんらかの埋設物が残っている可能性を認識していたとしても、当事者の合理的解釈として想定される埋設物の量には自ずと限度があり、本件埋設物の量は想定外の程度だったとして、「隠れた瑕疵」に当たると認定しました。

現行民法の「契約不適合」では、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して「契約の内容」=「合意時の当事者の認識」に適合するか否かを正面から問題にしますので(民法562条参照)、本判決のように当事者の認識を合理的に解釈して特約・容認事項の効力に限界を設けようとする傾向がより強まる可能性があります。

さらに、本判決は、少なくとも土地上に建物等を建築することについて支障とならない程度であることが黙示に前提とされていたと認定し、本件埋設物はそれを超えていたから「隠れた瑕疵」に当たると判断しています。このように、「買主の契約の目的を阻害するものか否か」という視点が、当事者が予定していた品質がどの程度であったかを判断する際に重要な要素になります。

実務上は、特約・容認事項を入れる際には、欠陥・不具合を極力具体的かつ限定的に記載することが望ましく、また、少なくとも買主の契約の目的を阻害するような欠陥・不具合については特約・容認事項の効力は原則及ぶものではないと考えておくべきです。

賃貸編

❶借主の妻の転落事故と心理的瑕疵

(東京高裁令和5年9月14日判決)

事案

賃貸マンションの12階の貸室から借主Yの妻が転落して死亡したため、貸主Xは、Yに対し、新たな入居者の賃料を減額せざるを得ないとして損害賠償を求めました。

判決

東京地裁(令和5年3月23日判決)は、借主Yの妻の転落は自殺でなく事故の可能性が高いが心理的瑕疵には該当し、Yは占有補助者である妻の行為についても責任を負うから善管注意義務違反があるとして、損害賠償を命じました。

しかし、東京高裁(令和5年9月14日判決)は、本件事故は借主Yの妻の意思とは関係のない偶発的な出来事を原因とする事故の可能性が高く、その原因が明らかでない以上、Yの妻が心理的瑕疵を発生させたということはできないから、Yに善管注意義務違反は認められないとして、原判決を取り消して、貸主Xの請求を棄却しました。

留意点

借主の同居家族の転落死亡事故が発生した場合、貸主から借主に対して賃料収入の減少を理由に損害賠償を請求できるかについては、①借主の占有補助者である同居家族に善管注意義務違反があるか、②同義務違反と相当因果関係のある損害が貸主に発生したか、が主な争点となります。具体的には、①については死亡者に落ち度があったか、②については貸主が次の入居者に対して事故の告知義務を負うか、が問題となることが多いでしょう。本事例では、地裁は①・②の双方を肯定してXの請求を認容しましたが、高裁は①を否定してXの請求を棄却しました。

①の争点については、ケースごとに判断されます。自死の場合は善管注意義務違反が認められる可能性が高いですが、偶発事故の場合は死亡者の落ち度を証明することが難しいケースが多いでしょう。

そして、高裁はあくまで①の善管注意義務を否定しただけであり、②の貸主の次の入居者に対する告知義務は別問題であることに注意を要します。

本事例で、借主Yは、国土交通省が令和3年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を引用し、不慮の事故については告知義務はないと主張していました。ただ、同ガイドラインは、確かに事故死については告知不要とするものの、その理由として「日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから」としており、転落死亡事故が同様に評価できるかは疑問も生じます。

また、同ガイドラインは、「転落により死亡した場合における落下開始地点の取扱いなどは、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や不動産取引の実務の蓄積がなく、現時点では、本ガイドラインの対象としていない」ともしています。転落死亡事故は周辺住民にも知られているケースが多いでしょうから、告知の要否については慎重に判断すべきでしょう。

❷原状回復工事費用の負担の合意と錯誤

(東京地裁令和4年3月15日判決)

事案

飲食店舗の賃貸借契約が終了する際、原状回復工事費用を135万円とし、敷金等を充当しても不足する50万円を借主Xが貸主Yに支払う内容の退去時精算の合意がXY間で成立し、Xはこれを支払いました。しかし、Yが工事を実施せず、内装、造作等を残した居抜きの状態で新たな借主に店舗を賃貸したことから、XがYに対し135万円の返還を求めました。

判決

退去時精算の合意にあたって、借主Xは、貸主Yによる原状回復工事が実際に実施されるからこそ費用を負担する旨の動機を黙示に表示していたのであるから、その後にYによる原状回復工事が実施されなかった場合には、「動機の錯誤」により合意は無効となる(旧民法95条)として、XのYに対する請求を認めました。

留意点

賃貸借契約の終了時に借主が原状回復工事費用を支払う形で退去時精算が行われたにもかかわらず、その後に、貸主が工事を行わずに、居抜きで次の入居者に貸したり、建物の売却や解体をしたりして、そのことを知った借主が工事費用の返還を求めるトラブルは少なくありません。

ただ、これまでの裁判例では、借主はもともと負っていた原状回復義務を金銭の支払いで履行することを合意したのだから、その後に原状回復工事を実施するかは貸主の自由であって、借主がさかのぼって原状回復義務を免れる理由はないとして、借主の請求を認めないケースが多かったと言えます(「リアルパートナー」2021年9月号の紙上研修で紹介した東京地裁平成29年12月8日判決、東京地裁令和元年10月1日判決など)。

しかし、本判決は、「動機の錯誤」※という新たな理屈によって借主の救済を認めました。すなわち、借主は、自分の代わりに貸主が原状回復工事を実施してくれると信じ、その動機に基づいて工事費用を支払う合意をしたのだから、実際には工事がなされず借主の動機に誤解があったことがはっきりしたときは、少なくともその動機が貸主にも暗に表示されていたならば、合意を無効にして工事費を借主に戻すべきだとしたのです。

ただ、動機が黙示に表示されていたと言えるためにはどの程度の事情が必要か(本事例では解約時の交渉で借主が原状回復の負担を軽減しようとする行動をとっていました)、合意後の事情変更で原状回復工事が不要となった場合も合意時の錯誤と評価されるかなど、この判決の射程範囲がどこまで及ぶかははっきりしません。実務上の紛争予防策としては詳細な合意書を作成すべきということになりますが、少なくとも解体などで原状回復工事を実施しないことが確定している場合は原状回復工事の費用を借主に請求すべきではないでしょう(私見)。

※動機の錯誤とは、意思表示の前提となる動機に誤解がある場合であり、旧民法下の判例では、動機が明示または黙示に表示されているときに限って錯誤の主張が許されました。現行民法も、明文でこの規律を取り入れています(民法95条1項2号・2項)。

ご質問について

- ・ご質問は文書にて下記宛までご郵送ください。

(電話・FAX・メール等の問合せは対応していません) - ・個別の取引等のご質問・ご相談にはお答えできません。

(公社)全国宅地建物取引業保証協会

東京都千代田区岩本町2-6-3 全宅連会館2F