あの業務も全宅連書式で報酬の対象に!「建築条件付土地売買契約における

建物建築・引渡し等に関する

業務委託契約書」

建築条件付土地売買契約の媒介で宅地建物取引業者は、媒介業務以外にも、さまざまな買主のサポート業務を行うことがあります。これらの業務は、事前に業務内容や報酬額などを明らかにしておけば、買主から報酬を得ることができます。そこで重要な役割を果たす全宅連オリジナル書式「建築条件付土地売買契約における建物建築・引渡し等に関する業務委託契約書」を解説します。

株式会社不動産経済研究所

「日刊不動産経済通信」記者

篠木 美由紀(宅地建物取引士)

建築条件付の“売り建て”で活用

建築条件付土地売買契約は、買主が指定された期間内に土地の売主または売主が指定する者との間で、建物の建築工事請負契約を締結することが条件となっている土地売買契約です。「売り建て」とも呼ばれます。工事請負契約までの指定期間は、通常3カ月程度。期間内に請負契約が締結されない場合、土地売買契約は白紙解除となり、預かり金などは買主に全額返還されます。買主は指定期間の間に、工事請負業者と設計・デザインや予算などの協議を行うことになります。

媒介を行った宅建業者は、建物の引渡しまでに、買主をサポートする業務を行うことが少なくありません。たとえば、住宅ローンの借入に関する助言や、建物の間取り・仕様に関する打ち合わせへの立会い、工事の進捗確認などが挙げられます。特に初めて不動産取引に接する買主は、知識と経験がある宅建業者を頼ることが多いでしょう。

宅建業者が媒介業務とは別の関連業務を行うにあたり、標準的な業務委託契約書の書式として2021年11月に作られたのが、全宅連の「建築条件付土地売買契約における建物建築・引渡し等に関する業務委託契約書」(以下、「全宅連書式」)です。それまで、このような目的の契約書の書式は他にありませんでした。そのため、業務内容・報酬額・支払時期などが消費者に明確にされないまま、宅建業者に不合理な業務委託報酬の支払いを求められたり、宅建業者が無報酬で土地売買の媒介を超える関連業務を行わざるを得なかったりという問題が起きていました。全宅連書式は、こうした問題を乗り越え、宅建業者が適正に関連業務の報酬を得るための重要な業務ツールです。

関連業務の報酬を適正に得るために

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(宅建業法の通達)で、宅建業者が媒介業務以外の関連業務や不動産コンサルティング業務を行うことは認められています。全宅連が2021年6月に国交省に照会したところ、建築条件付土地売買契約に関する助言などの業務も「関連業務に該当する」との回答を得ました。

また、宅建業法の通達は、宅建業者が媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確にし、媒介契約とは別に業務内容・報酬額などを明らかにした契約書を作成することを求めています。全宅連書式は、業務委託契約の業務内容や報酬額などを明確にするものです。利用することで、消費者保護と、宅建業者が適正に報酬を得られる業務の拡大が期待できます。

報酬対象となる関連業務は多数

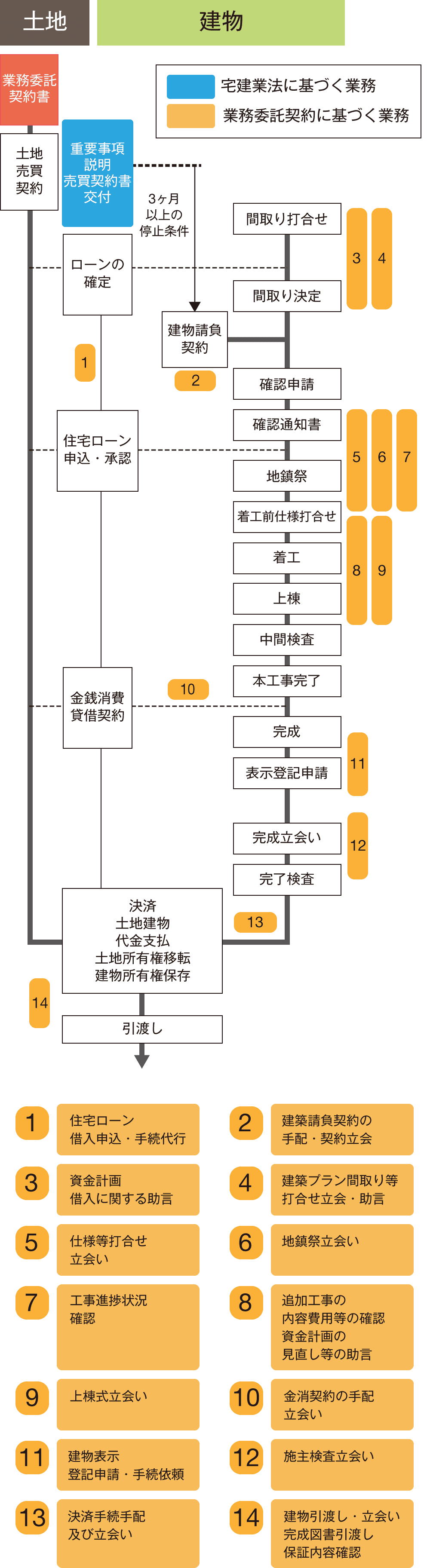

土地売買契約から引渡しまで、建築条件付土地売買契約における宅建業者(媒介)の関連業務の全体像を可視化すると、図1のようになります。このなかにある オレンジ色の「業務委託契約に基づく業務」の部分が、媒介業務とは別に報酬を得られる対象です。

図1 宅建業者(媒介)の建築条件付土地売買契約における

関連業務(全宅連資料をもとに作成)

全宅連書式を使う(買主と業務委託契約を締結する)タイミングは、できるだけ早めであることが推奨されます。これは相手方に十分理解してもらう必要があるためで、図1の左上に示したとおり、土地売買契約の前に使用することを想定して全宅連書式は作られています。

全宅連書式は、指定された枠内に必要部分を書き込む頭書部分と、全12条からなる契約条項部分の2部構成になっています。契約書ですから、2通作成し、依頼者の甲(買主)と受託者の乙(宅建業者)が記名押印したうえで、それぞれ1通を保有するようにします。

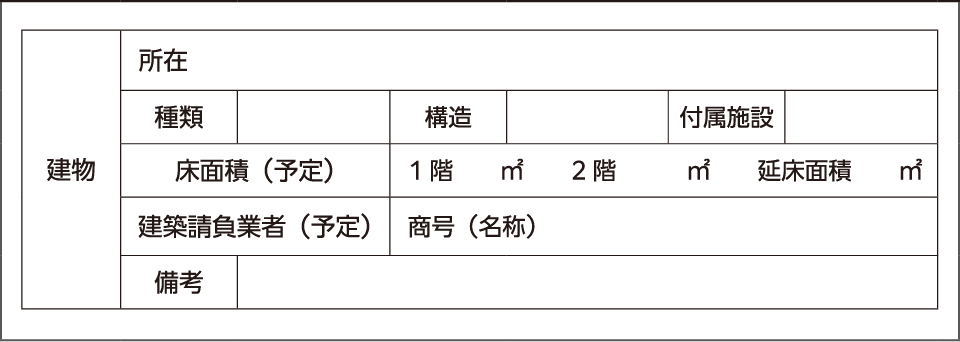

頭書(2)の「建築予定建物(目的物件)の表示」(図2)には、今後締結される予定の建物建築請負契約で想定される建築予定建物の概要を記入します。全宅連書式は、原則として建物についてまだ詳細が決まっていないことを前提にしています。建築条件付土地売買契約とほぼ同時に建物建築請負契約が締結されたり、請負契約で当初指定された建築プランからほとんど変更の余地がなかったりする場合は、請負の実態を欠きます。建物が出来上がっている建売住宅と実質的に同視され、宅建業法の規制(広告開始時期の制限、契約締結等の時期の制限)に抵触する可能性があり、要注意です。

図2 頭書(2)建築予定建物(目的物件)の表示

工事の保証責任は無いことを説明

出来上がる建物と宅建業者との関係は、条項部分の「第2条(業務委託)」でも重要事項を示しています。宅建業者は通常、建築物に対して建築士と同等の専門知識は有していません。受託者である宅建業者が工事請負業者や監理業者が作成した設計図書・報告書などの内容の真実性・適法性まで保証するものではないことを、第2条は記しています。工事請負業者や監理業者が工事を適切に行わなかったり、引渡された建物に契約不適合が存在する事態が生じたりしたとしても、宅建業者はそれらの債務不履行について責任を負うものではないことも明らかにしています。

建築条件付土地売買契約は、工事請負業者と買主の間でトラブルが起き、宅建業者が巻き込まれることがあります。広告では、建物は「フリープラン」と明記されていたのに、実際は基本のプランの変更がほとんどできないことが判明し、「事前に説明を受けていない」とする買主とトラブルに発展した事例があります。買主は関連業務の受託者である宅建業者が不動産のプロであると期待して、この業務委託契約を締結しています。しかし、このようなトラブルが生じた場合も宅建業者が保証責任を果たしてくれるものと誤解されるおそれがあり、第2条は十分に説明して理解を得ておくことが重要となります。

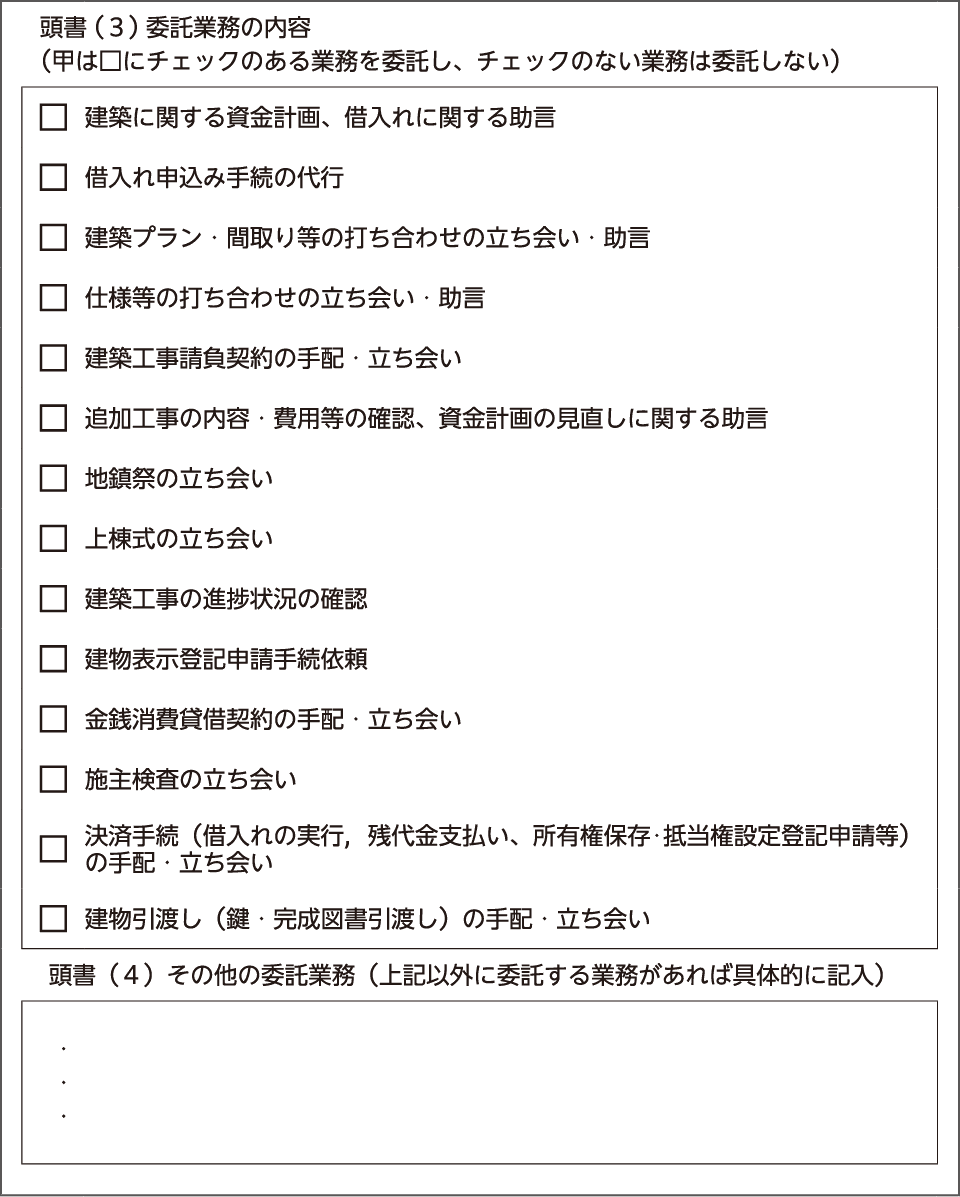

頭書(3)は「委託業務の内容」、頭書(4)は「その他の委託業務」です(図3)。宅建業者が媒介業務の他に行う関連業務は何か、明確にします。頭書(3)では委託される業務にチェックを入れます。チェックがない業務の委託はなし、ということになります。依頼者に各業務の内容を説明しながら、委託を受ける業務・受けない業務を決めていきます。その他の業務も具体的に加筆して、業務内容を明確にします。

図3 頭書(3)委託業務の内容・頭書

(4)その他の委託業務

媒介業務とは別個の業務であること

土地売買の媒介のための業務は、宅建業法の媒介報酬の範囲で行われなければなりません。全宅連書式に基づく業務は、契約条項部分でも、媒介・代理契約に基づく業務とは別個のものであると確認する条項を設けています。媒介業務の一部と疑われるような業務を委託業務に含めないようにします。媒介業務を委託業務に含めて、媒介報酬とは別に業務報酬を得ることは違法行為です。

弁護士や税理士などの有資格者以外に禁止されている業務にも要注意です。請負契約書の内容のチェックや、請負契約に関する代理交渉・紛争解決などは、弁護士でなければ取り扱うことができない法律事務で、これらの行為を無資格者が行うと弁護士法違反になる可能性があります。税務相談も、税理士や税理士法人でない者が行うと、税理士法違反にあたるおそれがあります。全宅連書式ではこの点を考慮し、チェック項目の建築工事請負契約・金銭消費貸借契約についての関連業務は「手配・立ち会い」としています。

ただし、契約の手配・立ち会いでも業務とするのであれば、受託者として注意義務は発生します。契約内容におかしな点があると気づいた場合、依頼者に契約締結を保留して弁護士に相談することを助言するといった対応が必要です。

報告書の作成後、委託料支払いへ

業務委託料の金額を直接規制する法律はありません。全宅連書式では、定額を記載することを原則としています。請負金額の〇%とする定め方にも対応しています。委託される業務の内容に配慮しながら、依頼者に対して業務内容の具体的な説明を行い、十分納得を得たうえで業務委託料の金額を決定します。業務内容に対して高額過ぎる場合は、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項)や民法90条(公序良俗違反)などを根拠に請求が認められない可能性もあります。

業務委託料の支払時期についても法的な規制はありません。全宅連書式では、建物の完成引渡し後に、受託者である宅建業者が報告書を作成することとしており、その報告書と引き換えに業務委託料が支払われる形をとっています。したがって、建物が完成引渡しに至らなかった場合、宅建業者は業務委託料を一切受領できません。全宅連書式で求められる報告書は、立会い記録や経過・結果報告書といったものを想定しています。

業務委託契約の有効期間は、依頼者と協議して決定します。依頼者・受託者の双方が特段の異議を述べず土地売買契約も失効していなければ、業務委託契約は自動的に1カ月延長され、それが繰り返されることとしています(条項部分、第5条1項)。契約を延長しない場合は、終期の2週間前までに書面または電子メールで異議を述べるようにします。有効期間内でも請負契約が締結に至らなかった場合や、融資の承認が得られず土地売買契約が効力を失った場合は、業務委託契約も当然に終了するものとしています。全宅連書式ではこれらのケースでは業務委託料は一切請求できないものとしています。

使い方の解説書もセットで提供

建築条件付土地売買契約は、土地の媒介報酬を受領して終わりで、引渡しまでの関連業務は無報酬で行わなければならないと考える宅建業者が少なくありませんでした。全宅連書式は全宅連が足掛け15年近く検討を重ね、完成させたものです。依頼者へ丁寧に説明し理解を得たうえで全宅連書式により業務委託契約を締結すれば、関連業務を報酬源にでき、さらには不動産流通量の増加も期待できます。

全宅連書式は、宅建協会会員業務支援サイト「ハトサポ」からダウンロードできます。使い方のポイントを説明した解説書も提供しています。