確認申請制度の改正にあたり

宅建業者が気をつけるべき

点について

令和7年4月1日から建築基準法の確認申請制度が大きく変わります。確認申請制度は宅建業法35条の重要事項説明ではありませんが、一定の既存建物の増改築や大規模な修繕、模様替えができなくなり、告知しておかないとトラブルになることが予想されます。本稿では確認申請制度の改正にあたり、宅建業者としての留意点を整理しました。

文・吉野 荘平

(株式会社ときそう代表取締役)

1.確認申請制度の改正による問題点

(1)確認申請不要で建築した建物の場合

これまで都市計画区域外において確認申請が必要な木造建築物は、改正前の建築基準法(以下、「法」)6条1項2号によれば階数が3以上や延べ面積500㎡を超えるものなど、大規模な建築物に限られていました。令和7年4月1日から地域や構造に関係なく、階数が2以上または延べ面積200㎡を超える場合は、確認申請が必要になります。

この改正により不動産取引に与える影響は、既存建物を増改築したり、大規模な修繕や模様替えをしたりする場合(以下、「増改築等」)、確認申請が不要で建築された2階建てや200㎡を超える既存の木造建築物は建築基準関係規定に適合することを証明するものがなく、建築確認を受けられない可能性があるという点です。

(2)法6条1項4号で建築した建物の場合

改正によって増改築等が困難となる既存建物は、これまで確認不要であった木造建築物に限りません。都市計画区域内では、小規模な建築物であっても原則として確認申請が必要ですが(法6条1項4号、以下「4号建築物」)、4号建築物はこれまで構造計算をはじめとする構造等の安全性について審査が省略されてきました。改正法施行によって、4号建築物も原則として構造関係について審査されることになります。

特に木造建築物の構造計算については、改正前では延べ面積が500㎡を超える場合か、3階建て以上の場合に限られていましたが、改正により2階以下の場合も延べ面積が300㎡を超える場合はすべて構造計算が必要になります。構造計算が不要で確認申請を受けた2階建て以下の木造建築物で300㎡を超え500㎡以下の木造4号建築物は、構造計算書がないため増改築等が困難になることが考えられます。

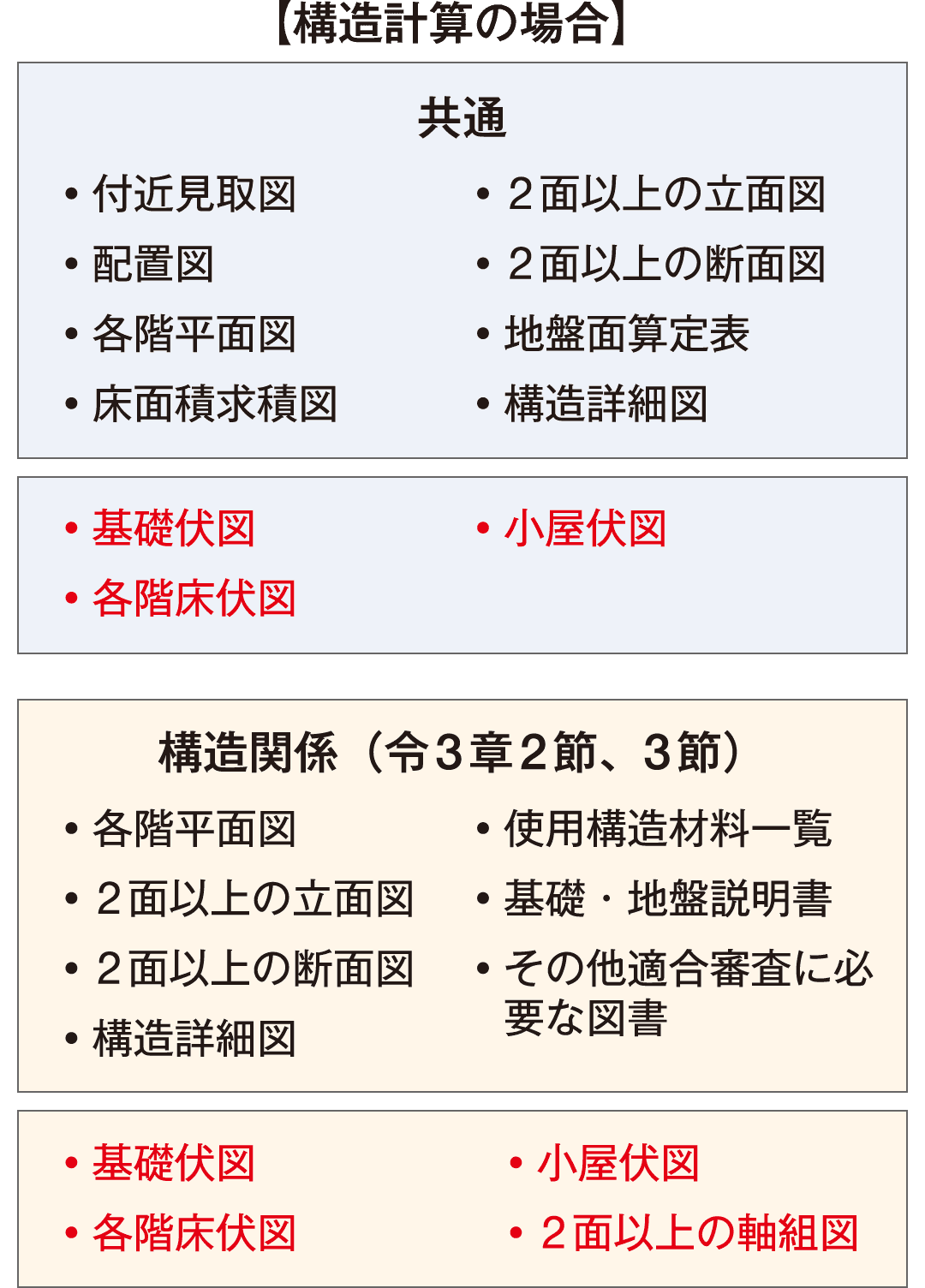

また、2階建てで300㎡以下の木造建築物であっても、改正法施行後はそれまで確認申請にあたり不要であった一定の図書(仕様表等)の提出が必要になります(図表1の下右側を参照)。これまで図書の提出が不要であったことから書類が作成されていない建築物も見られ、このような木造建築物も必要書類がないため増改築等が困難になることも予想されます。

図表1 確認申請に必要な提出図書

2.気をつけるべき物件の種類と対応策

(1)気をつけるべき物件の種類

このように令和7年4月1日から施行される確認申請制度の改正によって既存建物の増改築等ができず、購入者とトラブルになることが予想されます。このため、前述した建物を取引する場合は、増改築等ができない可能性があることを重要事項説明で告げておく必要があります。

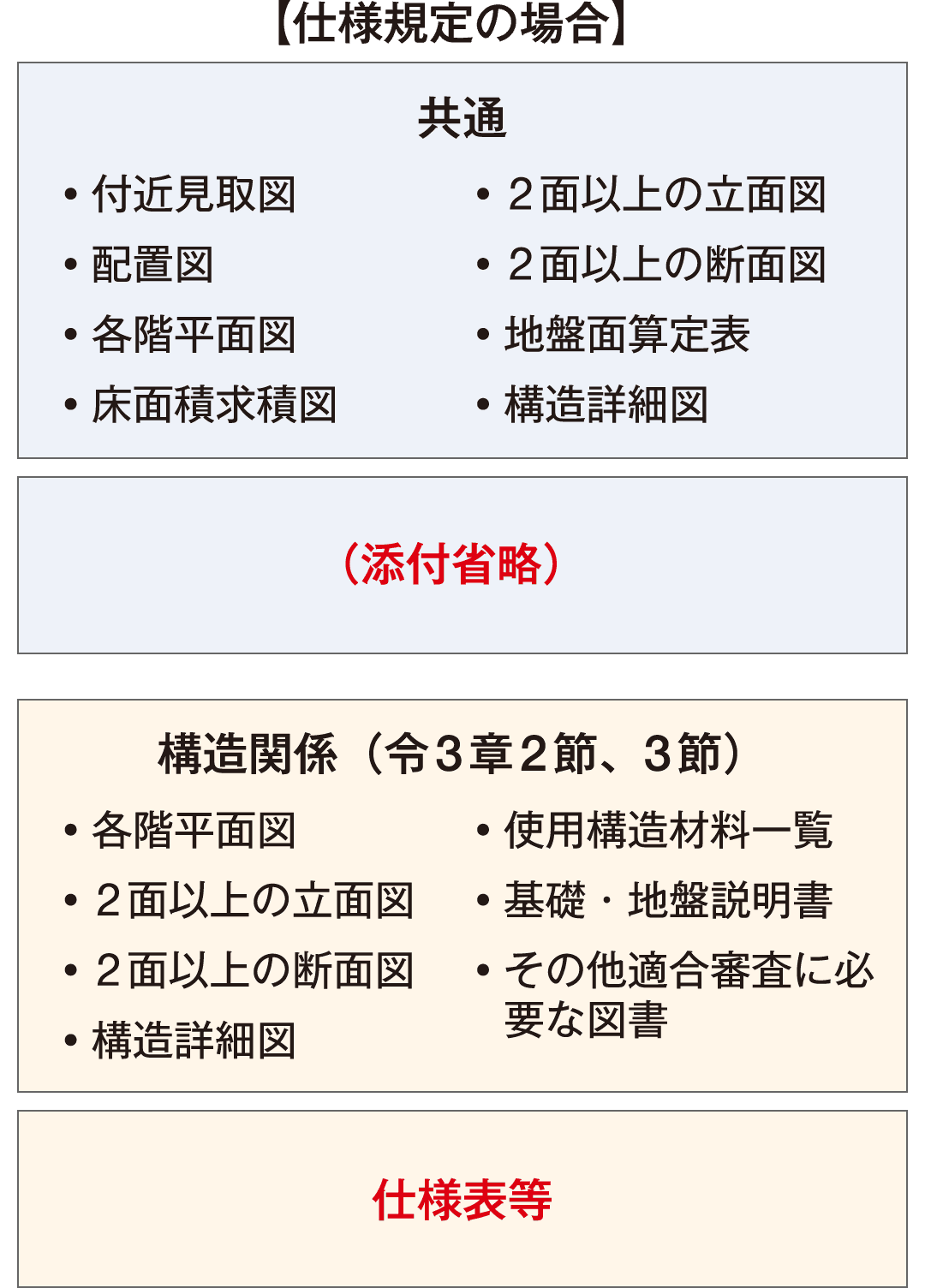

以上をまとめると取引にあたり気をつけるべき物件は図表2のとおりとなり、これらの物件は改正によって確認申請の対象となるかどうかを確認することが必要になります。

図表2 確認申請制度の改正により

検討が必要となる物件と確認すべき事項

(2)対応策

既存建物の増改築等の可否の調査にあたっては、売主や建築会社に設計図書や仕様規定書の保存を事前に確認しておきましょう。改正後に必要となる提出書類はこれら図書にありますので、もしこれらが保存されていない場合や、そもそも作成されていない場合は、特約容認事項を記載し相手方へその旨を説明してください。前述2の図表2に分けて、以下に例文を掲載しました。

①確認申請を受けていない既存の木造建築物を取引する場合

図表3 特約容認事項例(その1)

- 1.本件建物は(準)都市計画区域外にあるため、新築時は確認申請不要でしたが、2025年4月に施行予定の改正建築基準法が施行されると、増改築(大規模な修繕・模様替えを含む、以下「増改築等」といいます。)をする時は確認申請が必要になります。

- 2.売主等に新築時の設計図書の有無を確認したところ、構造計算等に関する図書は保管されていませんでした。このため本物件は適法性を証明するものがなく、増改築等が困難になることが予想されます。

- 3.買主は増改築等ができない可能性があることを容認し、この点に関して売主に対し契約不適合責任を問わないことを確認しました。

②法6条1項4号で建築し、仕様規定書しかない(または図書もない)既存の建築物を取引する場合

4号特例で確認を受けた建物については、増改築にあたり、①構造計算が必要となる場合と、②仕様規定でよいが既存建物に関する図書が保存、または作成されていない場合とが考えられます。

図表4 特約容認事項例(その2)

- 1.本件建物は、2025年4月に施行予定の改正建築基準法の施行前に建築された建築物ですが、改正前建築基準法第6条第1項第4号の特例により一部審査制度が省略されていたため、構造計算等に関する図書がありません(又は、売主等に確認したところ設計図書は保存されていません)。

- 2.本件建物は改正建築基準法では第6条第1項第2号に該当し審査省略制度の対象外となるため、本件建物を増改築(大規模な修繕・模様替えを含む、以下「増改築等」といいます。)をする時は、改正建築基準法の適合性が審査され設計図書の提出を求められる可能性が高く、提出できない場合には本件建物の増改築等が困難になることが予想されます。

- 3.買主は増改築等ができない可能性があることを容認し、この点に関して売主に対し契約不適合責任を問わないことを確認しました。

上記の特約容認事項例は、全宅連ハトサポ「特約・容認事項文例集」に掲載されています。ハトサポには売主が宅建業者の場合の文例も掲載されていますので、ご参照のうえ重要事項説明書に記載し説明されてください。